VELENI

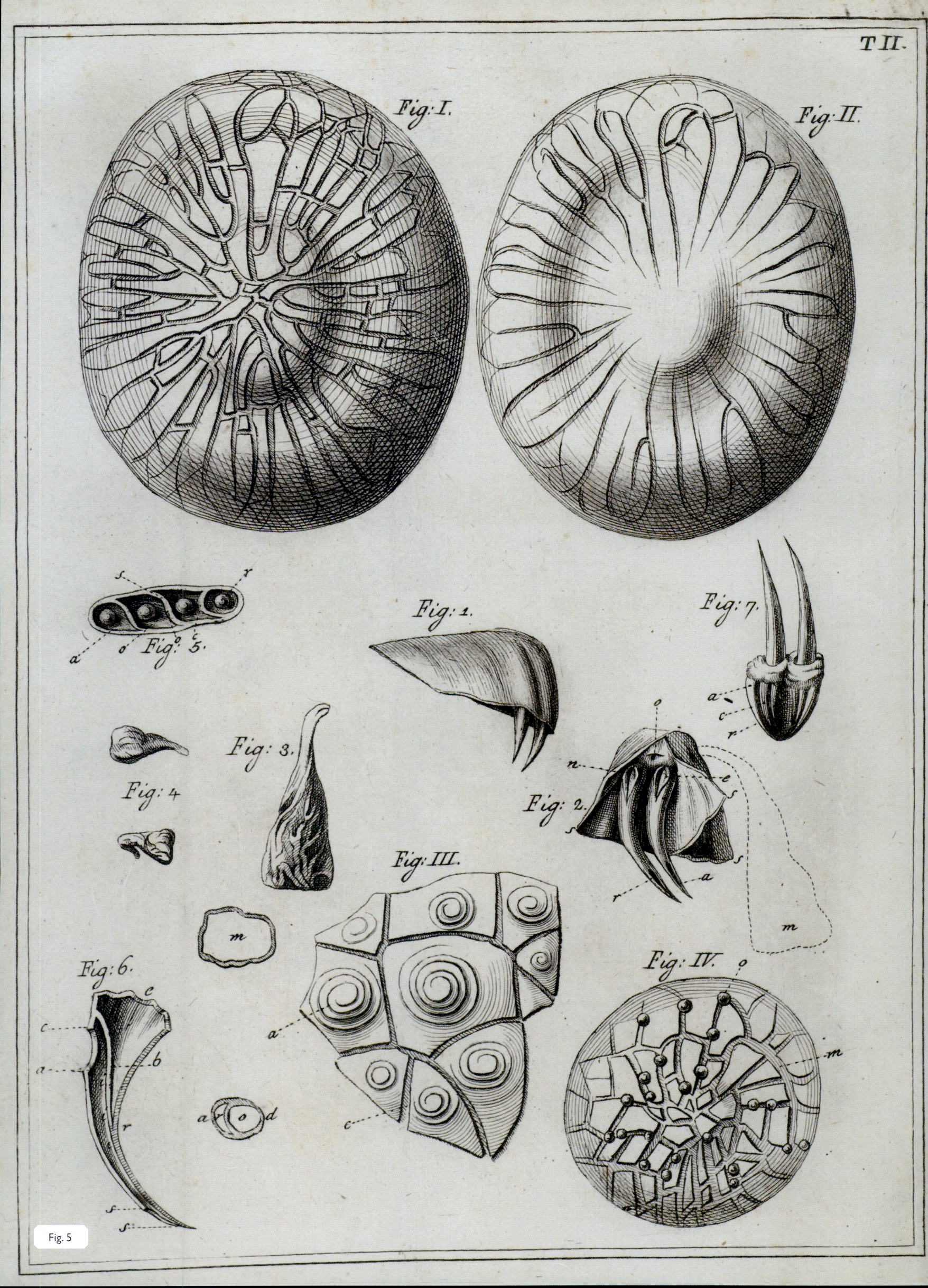

Felice Fontana cominciò i suoi studi sulle vipere velenose nel 1764 a Pisa e pubblicò il suo primo lavoro su di esse a Lucca nel 1767. Successivamente tornò sull'argomento molte volte ed eseguì altri esperimenti, poiché aveva sollevato tematiche difficili e controverse, fra cui: come può il veleno provocare la morte di un animale? Fino a che punto un animale è morto invece che vivo? Cos'è la morte? Cos'è la vita?

La ricerca per trovare le risposte a queste domande lo portò lungo le strade della biologia, ad esempio approfondendo lo studio degli animali che muoiono e resuscitano (anabiosi).

Nel corso della sua vita studiò il cosiddetto veleno americano, anche noto con i nomi Ticunas, Woorara o Curaro.

Arrivato a Londra, il Fontana ricevette da Guglielmo Heberden, Membro della Società Reale, un certo numero di frecce americane ben conservate e impregnate di veleno, oltre ad un vaso con l'etichetta "Veleno indiano, portato dalle rive del Rio delle Amazzoni da don Pedro Maldonado". Si scrisse molto su questo veleno ed il primo impegno del Fontana fu quello di eliminare l'errore che si era diffuso: difatti, come scritto da Gomara nel 1554, secondo Benedicenti, si supponeva che anche il suo odore fosse pericoloso. Inoltre, la storia di La Condamine narra che "questo veleno è preparato da donne condannate a morte; ed esse decidono di aver raggiunto il suo punto di perfezione quando il vapore che esso emette, durante la bollitura, uccide la persona che lo controlla". Il Fontana scoprì che né il fumo né il vapore da esso provenienti procurassero alcun danno ad un piccione e nemmeno a lui, per quanto nauseabondo e sgradevole fosse. Nonostante ciò, egli dichiarò che "il veleno Americano preso internamente è un tossico; ma che ne bisogna una quantità sensibile per uccidere anche un animal picciolo".

Fra i veleni più pericolosi studiati da Fontana compare l'olio di Lauroregio.

La ragione data dallo studioso per studiare il lauroceraso fu la seguente: “quest'olio è uno de' veleni più terribili e più micidiali che si conoscano […]. Questa verità importante deve, come spero, distruggere una volta per sempre l'abuso introdotto in Italia di vendere in molti luoghi l'olio di Lauroregio pubblicamente nelle botteghe, ed a qualunque persona si presenti.”

Nonostante fossero disponibili numerosi lavori precedenti ad avvalorare questa tesi, Fontana sviluppò le sue considerazioni senza citarne alcuno, seguendo solamente i suoi principi e formulando diversi preparati di lauroceraso per i suoi esperimenti.

Bibliografia

Benedicenti, Alberico, Malati, Medici, e Farmacisti, seconda edizione, Milano, Hoepli, 1951

Fontana, Felice, Trattato del veleno della vipera, de' veleni americani. Di quelli del lauro-regio, e di altri veleni vegetabili. Vi si aggiungono alcune osservazioni sopra la struttura primitiva del corpo animale, Varie sperienze su la riproduzione dei nervi, e la descrizione d'un nuovo canale dell'occhio , Napoli, Nuova Società Letteraria e Tipografica, 1787

Knoefel P.K., Felice Fontana life and works, Trento, 1984

Parole chiave

Veleno | Vipera | Ticunas | Lauroregio